1月31日、今日は新入生説明会で,両小の6年生・保護者が来校します。

利中日記

1027 いよいよ本番

いよいよ当日になりました。各教室には生徒達が書き始めたメッセージがありました。

取組期間中に誕生日を迎えた仲間にもメッセージ。うれしいですね。

今日は、9時からスタートです。

1025 いよいよ本番

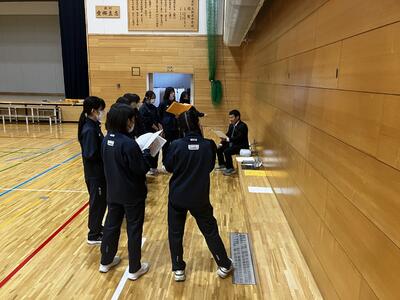

いよいよ最後の練習になりました。

演舞と太鼓を合わせる前には「円陣を組みたい!」とリーダーからありました。

太鼓組も力を合わせる決意で挑みました。

この2週間、練習をよく頑張りました。

3年生を中心に、気持ちを一つにまとまりました。

あとは、本番をやるだけ!です。体調管理とシミュレーションをしっかりして、日曜日元気に来てください。

保護者と地域の皆様、当日は9時にお待ちしております。投票日で見に来られない方もいらっしゃるかと思います。何かご要望があれば、学校までお問い合わせください。

1024 利中祭総練習

今日は、午前中を通して総練習を行いました。

総練習のねらいは、「1.互いの発表を見合い、お客さん目線で感じること。良い発表があれば真似をして取り入れること 2.本番と同じように動いて課題を確認して改善すること」、教務の先生からの提案に、気持ちを高めました。

全校生の法被姿に、気持ちが高まりました。波を表す踊りもバッチリです。

学年の発表は、それぞれの学年の良さが見られ、楽しい発表になりました。写真を載せるとネタバレになってしまうので、当日のお楽しみです。

最後に全校合唱を合わせました。あと何回、全校で「ふるさと」を歌うのか。利尻に繋がる歌詞であるこの曲、大事に歌ってほしいと思います。

利中祭まであと2日。かなり緊張と疲労がたまっています。しっかり睡眠を取り、本番に仕上げていきましょう。

1023 全校合唱・利中ソーランの通し練習

今日は、5時間目から全校合唱の最終練習です。

最後の盛り上がりで声量の限界になってしまいますが、今までになく真剣に歌声を響かせました。

6時間目は利中ソーラン。踊り子チームがホール練習です。

最後の20分、太鼓と踊り子で合わせました。

太鼓が鳴ると自然に踊り出す踊り子チームです。

合わせるところはバッチリ合っている太鼓チーム。自信を持っていきましょう。

踊り子組は、伏していながらもリズムを取っています。太鼓組がんばれ!!!!

3年生リーダー、フォロワーの絆で、しっかり声を出し堂々と踊っています。

明日は総練習です。もっともっと盛り上がって完成度を高めていきましょう。

1022 総練習に向けて

今日はほぼ全員が揃い、午前中に学年練習、午後から利中ソーランの練習に入りました。

太鼓は、曲のリズムと全員のタイミングが合うことが勝負なので、最後まで気が抜けません。

1年、2年、3年の平太鼓チーム。何度も練習を重ねます。

踊り子チームは、最初はチームで確認をしています。このチームは一番声が出ていました。

踊りもバッチリ揃っています。

今日は体育館で合わせる最後なので、並び順を決めました。

バッチリ手が揃っています。

跳びはねるところも、一生懸命さが伝わります。ソレソレッ~!!!高い声だけでなく、低い声の人も堂々と声が出ると、もっと迫力が出るかも知れません。

太鼓組も合わせました。タイミングが合わさると自信がでて大きな音になりますが、ずれると不協和音になるのが太鼓の難しいところ。何度も何度も練習しました。どんどん上達しています。

太鼓組は明日から体育館で練習です。総練習の直前、しっかり仕上げていきましょう。

放課後、先生方もたくさん職員室で話していました。学年練習や利中ソーランで、うまくいってうれしかったこと、うまくいかなくてどうしたらいいかの相談などです。皆さんのがんばりをうまくのばしたい、支えたい気持ちが見られました。

利中祭は、後期の生徒会スローガン「個性豊かに広がる、世界一明るく楽しく、過ごせる学校」への取組です。それぞれの個性を大事に、明るく楽しく練習し、やって良かったと思える発表にしましょう。

1021 練習を通して絆をつなぐ

いよいよ最終週となりました。踊り部門も太鼓部門も、より完成度を高めようと、細かな動きの確認に入っています。

師匠であるO先生に教わり、一緒に叩きながらリズムと音を合わせています。

リーダーの3年生は、踊りを見せて、一緒にやって、うまく伝わらないときは、また確認して補足して、1・2年生は一緒にやって、自分の踊りにできるように真似しています。

リーダーとそれを支えるフォロワー、1つのチームになろうとしています。

模範を示すためには、自分がよいたたき手になる必要があります。教えることで自分も学んでいます。

分からないことは恥ずかしくありません。できるようになろうと試すから教える方も真剣になります。

踊りも合わせて練習しました。教えたことがうまく伝わっているかどうか、リーダーの力量が試されます。

一緒に踊るリーダーもいます。教えているからこそ自分の普段の踊りも試されます。そんな「教える・教わる」の関係をもっともっと高めて、1つのチームとして絆と踊りを高めています。あとわずかですが、頑張れ3年生リーダー!

1018 学年練習と会場設営

今日で、利中祭取り組みで1週間が経ちました。各学年で企画した発表の準備で大忙し・・・というよりもどの学年も楽しそうです。

こちらは3年生。階段をうまく使っています。

こちらは2年生。グラウンドも使っています。

こちらは音楽室で練習している1年生。副担任のO先生を活かした発表でしょうか。

こちらは、階段を上がった先にある2年生教室前の掲示物。とてもセンスよい掲示です。よく見ると~

9月に行った職場実習のまとめをプリントアウトし、写真と一緒に掲示してあります。

ぜひ、利中祭が終わった後にご覧になり、写真とともにお持ち帰り下さいとのことです。とてもうまい掲示だと思います。

放課後は、会場設営を行いました。

ステージ下に収納すると、どうしても汚れてしまうので、お客さんのためにしっかり拭きました。

来週1週間で総仕上げになります。日曜日は沓形小学校の学芸会です。見に行ける人は応援しに行きましょう!

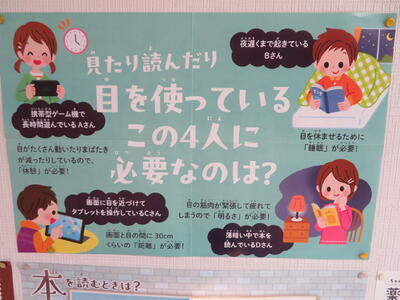

1018 目を使うことが多いこの時期・・・

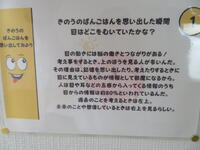

利尻中の保健室の前には、生徒達の健やかな成長への資料がたくさんあり、季節によって貼り替えられています。

10月はこちら。10月10日、眼の日にちなんだ掲示物です。

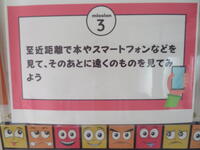

また、眼の健康のための9つのミッションも掲示されています。

問題から載せます。やってみて下さい。

答えです。

このような眼に関する疑問が、たくさんあります。ぜひ時間のあるときにのぞいてみて下さい。

1017 ソーラン練習と利中法被の歴史

今日は郷土芸能「利中ソーラン」の練習日です。体育館が踊り、ホール等の教室で太鼓に分かれました。

踊り組は、チームに分かれて練習。Google classroomで映像を配信し、それぞれで見合いながら練習を進めました。

太鼓組は、和太鼓、平太鼓、大締太鼓に分かれて練習。

先輩に教わりどんどん上達しています。

先生に細かな点を聞きました。

こちらは一緒に練習です。

後半で踊り組は全体で揃えました。どんどん上達しています。

「そういえば、昨年の先輩『声だそ~!!』って言ってたね。」との会話も聞きました。1年経つと自分が教える側になり、その苦労もよく分かるようになりました。

さて、利中に在籍した先生からメールがあり、利中の法被のデザインについて聞くことがありました。

その時のデザイン画をいただきましたので紹介します。

沓形中と仙法志中の郷土芸能を合わせるため、沓形の踊りと仙法志の太鼓を入れた楽曲を製作してもらいました。それと同時に、法被のデザインは先生方で行ったそうです。

限られた予算の中、利尻富士と荒波、そしてコマドリを入れたそうです。代々の先輩達に受け継がれ、全員で波を表すポーズの時、とても綺麗です。

実は、裏面の下側の海の中に、隠れキャラの昆布がかくれているそうです。今度見つけてみてください。

この法被が綺麗に見える踊り、波の強さを表す太鼓を完成させていきましょう。

1016 全校合唱練習

今日の5時間目は全校合唱練習です。体育館での練習が2回目になりました。

発声練習の後、パートで合わせました。アルトです。

ソプラノです。

男子は並び初めて歌いました。そうすると、アルトも合わせて歌い始めました。あるあるのいい調和が生まれました。

ソプラノはどうでしょう。高い音になったときに体を使って表現しています。

最後は全体で合わせました。風邪引きさんもいるため、マスクは外せない人もいます。それでも頑張っています。なぜかしら2番に入ると、とても声が出るのです。男性から歌い出すからでしょうか。

ここで改めて、1番2番それぞれのサビの歌詞を乗せます。

巡りあいたい人がそこにいる やさしさ広げて待っている

山も風も海の色も いちばん素直になれる場所

忘れられない歌がそこにある 手と手をつないで口ずさむ

山も風も海の色も ここは ふるさと

(これは、山も風も海の色もある、自分達のふるさと利尻を感じます)

雨降る日があるから虹が出る 苦しみぬくから強くなる

進む道も夢の地図も すべては心の中にある

助け合える友との思い出を いつまでも大切にしたい

進む道も夢の地図も それは ふるさと

(これは、自分たちが歩んできた道を感じます。利中祭の取組もそんな形で思い出になればいいですね)

みんなで最初の声を合わせる、隣の人と一緒に歌声を出せる安心感をもって、総練習前の残り1回をやりましょう。きっとよい歌声でなり、この歌が思い出になります。